造车正开始科技互联网公司发展史上的“二次创业”潮。进入2021年一季度以来,造车这个词频频出现在许多科技互联网公司的新业务中。国内的“造车局”,前半场有蔚来、小鹏、理想三家造车新势力崛起,后半场有华为、百度、小米等科技互联网公司相继进入,布局新能源汽车+自动驾驶。

自动驾驶技术在汽车制造领域重要性被不断提高,汽车自动驾驶首要目的是提高安全性。据统计,车辆交通事故十之八九都是驾驶员失误引起的,这使得驾驶安全性一直是人们不容忽视的地方,尤其是汽车生产制造商,如果提高汽车驾驶的安全性及智能性,减少交通事故的发生,都是需要持续关注并解决的问题。

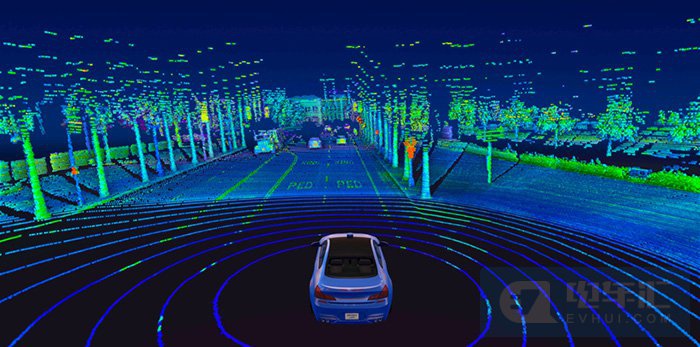

目前三大传感器:光学摄像头、毫米波雷达与激光雷达,已然成为自动驾驶车辆标配的传感器。一方面,除激光雷达外,光学摄像头与毫米波雷达其成本已下降到非常可观的地步,企业可大胆的“多”使用这两类传感器;另一方面,从产品性能表现看,三类传感器在不同的应用场景中能互补彼此的短板,如雨雾天中光学摄像头受影响,毫米波雷达依旧能探测范围内是否有障碍物,从而一定程度弥补摄像头“罢工”所带来的后果。

但是,这种“铁三角”组合,随着自动驾驶企业路测增多,在不同天气、不同路况、面对不同目标物等等问题后,显得不再牢固了。如在夜晚会车时因对方远光灯而使得自动驾驶车辆摄像头眩光,此时只剩下毫米波雷达与激光雷达可工作,而毫米波雷达自身又难以识别行人。

而能识别行人的激光雷达,在考虑种种现实条件后,能有效覆盖的车前距离只有50m甚至更低,超出部分所探测得到的数据,不足以支持算法做出判断,从而做出正确的执行动作。而开过车的人都知道,50m的预判距离,对高速行车安全是远远不够的。而上述“铁三角”的不足,势必需要加入新的成员来弥补,而红外热成像几乎是不二只选。

成像原理不同

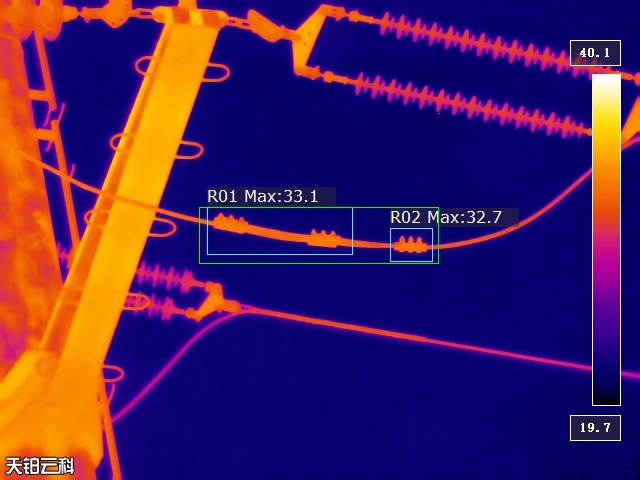

热成像传感器因其军事、工业领域的应用而广为人知。与摄像头通过可见光成像的原理不同,热成像传感器主要探测物体散发的热量辐射,因此该技术在探测道路上不同深度的障碍物时更加有效。与雷达和激光雷达系统相比,热像仪捕捉到的图像分辨率要更高,尤其擅长于探测行人。

行人都会散发热量,因此在热成像环境下,可以轻易分辨出行人,并且不受昼夜、强光、阴影、雨雾等复杂环境条件的影响,所以热成像传感器可以说是探测行人的最佳选择。

更低成本

要实现真正意义上的自动驾驶,是个漫长又烧钱的过程,最终实现的成本也是行业所关注的,与激光雷达动辄几十万一个的价格相比,红外传感器可以用“性价比”来形容,而且随着产业带动产量的提升,红外热成像的价格会进一步降低。

显而易见,红外热成像独有的工作能力能够提升自动驾驶车辆的安全系数,另外也能提高自动驾驶的智能性,既弥补了自动驾驶现有的三大技术的缺陷,又为智能自动驾驶锦上添花。热成像在自动驾驶领域已是不可或缺的技术。

随着多传感器融合的时代临近,红外传感器也势必能一跃而起,成为自动驾驶圈“第四大传感器“,我们翘首以待这一天的来临。